望月懷遠,中秋節以月圓兆人間團圓,寄鄉思,念故人,祈豐年、祝美滿,是中國四大傳統節日之一。

這個中秋節,合肥市夢園小學教育(集團)天柱路學校2020級(2)班的孩子們在班主任韓士賢老師的精心組織,詳細策劃下,通過一系列的主題活動,孩子們了解了中秋節的來歷、各時各地不同的慶祝習俗,感受了中秋節所特有的藝術性和文化內涵,享受了一堂豐富的精神文化大餐。

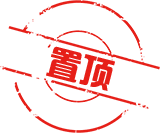

主題一、邀請民俗專家蕭寒講中秋民俗課

蕭寒畢業于東北師范大學,中國民俗學會會員、合肥市民俗學會理事,長期從事地方史志暨民俗文化的探索和研究工作,2007年開始致力于普及合肥人文歷史,先后在省、市雜志報刊發表學術文章70余篇。是安徽區域知名文化獨立研究人。

【唐王游月版畫】

結合孩子們的特點,蕭寒從《嫦娥奔月》、《吳剛伐桂》、《玉兔搗藥》、《唐玄宗游月宮》、《朱元璋月餅起義》等傳統故事講起,深入淺出地闡述了中秋節,其雛形來源于古人對于月亮的敬畏和崇拜,隨著社會文明的進步,古人對于月亮的情感經歷了由敬畏、崇拜到欣賞的過程;而在此過程中自然而然形成的各種與月亮相關的神話、傳說,最后,在天人合一的宇宙觀影響之下,月亮崇拜和儒家所倡導的倫理(團圓、圓滿)文化融為一體。

接下來蕭寒老師通過圖片、視頻,圖文并茂介紹了賞月、拜月、祭月、吃月餅、猜謎、賞桂等通行風俗;供兔兒爺(北京)、走月亮(江蘇南京)、觀潮(浙江杭州)、做團圓饃(陜西)、燒塔仔(廣東、福建、江西)、燃花燈(廣東、香港)、博餅(福建廈門)等特殊風俗;磨百刀、殺鴨子、祭月亮、打火把、摸秋等合肥風俗;以及拜月(云南傣族)、祭月(東北鄂倫春族)、廣西壯族(祭月請神)、追月(蒙古族)、尋月(藏族)等少數民族風俗。

同學們聽得津津有味,蕭老師講得神動色飛。

伴隨孩子們經典的《水調歌頭》誦讀聲,下課鈴聲響起,民俗課也告一段落,同學們依依不舍的拉著蕭老師合影留念。

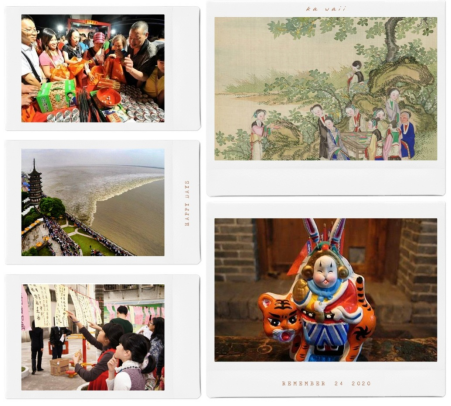

主題二、畫兔爺

玩兔爺的起源約在明末,流行于北京一帶。明人紀坤《花王閣剩稿》:“京中秋節多以泥摶兔形,衣冠踞坐如人狀,兒女祀而拜之。”

《燕京歲時記》:“每屆中秋,市人之巧者,用黃土摶成蟾兔之像以出售,謂之兔兒爺。”

如今,兔兒爺的功能已由祭月轉變為兒童的中秋節玩具。一室皆靜,唯有沙沙聲,那是同學們用畫筆聚精會神的在紙上描述自己心中的兔兒爺。

主題三、月餅分享

月餅一詞,源于南宋吳自牧的《夢粱錄》,起初僅是一種點心食品;到后來人們逐漸把賞月與月餅結合在一起,寓意家人團圓,寄托思念。

中秋節,家家都要吃月餅。俗話說:“八月十五月正圓,中秋月餅香又甜”。

隨著社會的發展,月餅也是中秋時節朋友間用來聯絡感情的重要禮物。

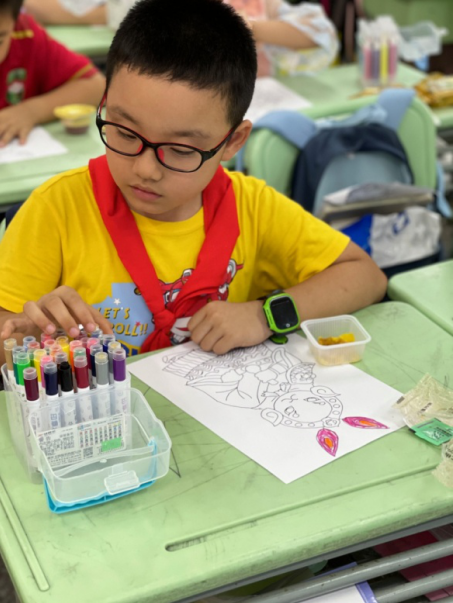

主題四、猜燈謎

【謎底:語文老師】

中秋猜燈謎,亦是傳統習俗,既寓教于樂,又活躍氣氛、增進感情。

除了課上完成的這些主題內容,韓老師還要求同學們,趁著中秋假期,好好體會中秋節日氣氛;觀察月亮變化,跟著父母一起品讀一首中秋詩詞,聽聽有趣的中秋傳說、故事;觀察、欣賞月餅盒、袋作品,自己動手,以繪畫的方式設計一枚月餅或月餅盒圖案......

韓老師說,中秋節體現的是一種充滿美好愿景的群體性意識,是傳統倫理文化的傳承體現;既是中華民族文化中的寶貴財富,更是傳統文化的驛站,用以承載民族認同感,傳承民族文化基因,增強民族凝聚力。

“一字入心”,在孩子們學習成長過程中,這種全方位、立體的熏陶學習,既增添了節日氛圍,又提升和促進了文化自覺,增強了文化自信。